『トレたび』は、交通新聞社が企画・制作・運営する鉄道・旅行情報満載のウェブマガジンです。

![伝統 自然 建築 風土 食|日本人なら行ってみたい あの場所へ|THE定番・極上旅|vol.17 東西に約120km! 春の日本海を眺めつつ、まだ見ぬ石見を探す旅[島根県益田市・浜田市・江津市・大田市]](images/header.jpg)

島根県は神楽が盛んな地とされ、県内に250を越える神楽の保持団体がある。石見地方はそのなかでも最も盛んとされ、週末には各地で上演されているほど。

現在、演目は写真の「大蛇(おろち)」のように、古事記や日本書紀を原典とするものなど30数種にのぼる。軽快なお囃子と迫力ある舞のほか、ドライアイスや花火による演出など、演芸的要素が強いことも特徴のひとつ。

画像提供:アイ企画

石見国司15代・益田兼堯(かねたか)の招きを受け、文明10年(1479)、益田を訪れた雪舟は晩年にも再訪。益田で生涯を閉じた。その遺体は雪舟が住職を務めた医光寺に運ばれ、荼毘にふされた。

医光寺、万福寺に見事な雪舟庭園が残るほか、益田市立雪舟の郷記念館もある。

柿本人麻呂は益田市沖にある鴨島で亡くなったと伝わり、神亀年間(724~729)には、第45代・聖武天皇によって鴨島に人麻呂を祀る小社が建てられたという。

300年後の万寿3年(1026)、大地震で鴨島は海底に沈み、祀られていた人麻呂の御神体が流れ着いた高津松崎に建てられたのが、高津柿本神社である。

現在の社殿は、延宝9年(1681)、津和野藩3代藩主・亀井茲親(これちか)によって、高角山に移築・改修されたもの。

日本海の波打ち際に建つ荒磯館。天然ものを中心とした新鮮な魚介料理が食べられることでも人気だが、なんといっても最大の魅力は日本海と一体化したような露天風呂。

刻々と色を変える夕日を真正面に眺めつつの入浴はこれ以上ない幸せ。

平日1泊2食(2名1室)13000円~(税別)

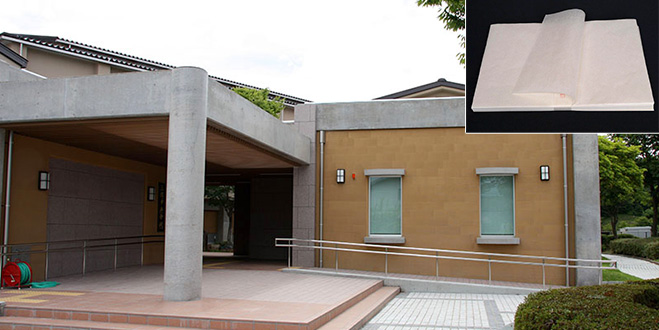

国指定重要無形文化財の「石州半紙」、伝統的工芸品の「石州和紙」の技術伝承を目的として、2008年10月会館。

製造工程の体験や、会館オリジナル和紙や商品なども購入可能。伝統文化である半紙や和紙に触れることができる。

石見の魚を味わえる「えびす丼」、石見の肉を味わえる「オロチ丼」、石見の特産を味わえる「大黒めし」と3種の石見ならではのメニューを、石見全域を上げて展開中。

写真左は、浜田市のホテル松尾が提供している「えびす丼」(1512円)。ウチワエビなど、地元ならではの魚介が乗ることも。

写真右は、江津市の有福cafeが提供している「炎のオロチ丼」(1458円)。珈琲で煮込んだ江津まる姫ポークが豪快に乗っている。石見和牛、石見ポークなど、石見ならではの肉もまた、あなどれない。

全国的に利用され、水産業の振興上、特に重要な漁港とされる「特定第3種漁港」に指定されている浜田漁港。そこで獲れる魚のなかでも、特に脂が乗り、味わい深いとされるノドグロ、マアジ、カレイを「どんちっち三魚」としてブランド化。

テニスの錦織圭選手の好物として一躍注目を集めているノドグロの旬は8月~5月。カレイは8月~2月。マアジは概ね4月~9月、おいしくいただける。

柿本人麻呂とその妻・依羅娘子(よさみのおとめ)の交わした歌、『石見相聞歌』には、今も石見に残る地名が多数登場する。

人麻呂と依羅娘子の銅像が立つ高角山公園には、人麻呂神社や万葉の歌碑も並び、その山頂からは、歌にも詠まれた石見の海の絶景が楽しめる。

江戸時代、北前船によって諸国に出ていった、はんど(水瓶)の技術を引き継ぐ石見焼。石見焼と並んで地場産業の石州瓦は、塩害や凍害に強いことから地方まで出荷された。赤い瓦の理由は、茅葺きや藁葺きよりも火災や水害に強いことから、庶民も瓦を使うことを願い出たものの、城と同じ黒い瓦を使うことは禁じられたため、との説をはじめ諸説ある。

江津本町甍街道のほか、黒松町(写真)、波子町など、石州瓦の美しい風景は江津市のあちこちで見られる。

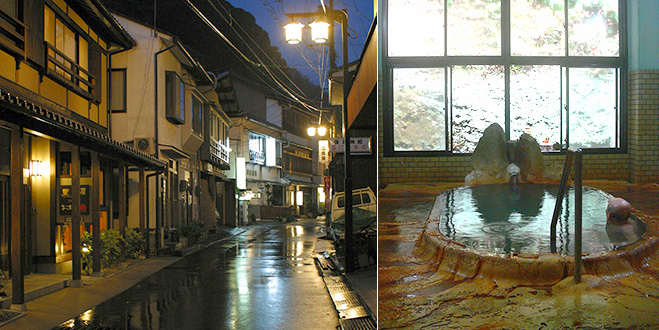

今から1350年ほど昔、天竺よりやってきた仙人が山奥で見つけたと伝わる。以来、こんこんと湧き続ける湯はアルカリ性単純温泉。

御前湯(写真)をはじめとする3つの公衆浴場ほか、それぞれに趣のある温泉宿、貸切温泉の有福cafeが、旅人の疲れを癒す。

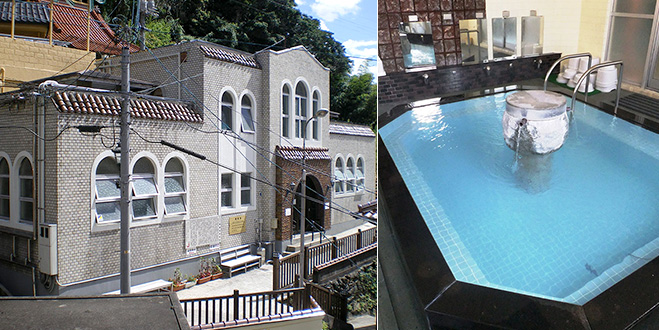

石見銀山の積み出し港として栄えた温泉津。発見されてから1300年の時を数える元湯は今も健在。その元湯の向かいに造られた薬師湯(写真右)は、日本温泉協会の天然温泉の審査で、全国でも12カ所しかない「オール5」の最高評価に認定された。

須佐之男命(すさのおのみこと)と五十猛神が、新羅国から海を越えてやってきたと伝わる大田市五十猛町。五十猛神を祀る五十猛神社ほか、須佐之男命が最初に上陸したという神島、神島に舟をつないで上陸したと伝えられる浜辺、神上など、神話を詳細に伝えるスポットが多数ある。

京都駅から山口県下関市の幡生(はたぶ)駅までを結ぶ、全長673.8kmの路線。

日本最長のローカル線から見える風景は、日本海や宍道湖の夕日など変化に富み、極上な鉄道旅を演出してくれる。

現在の島根県は、かつての出雲国(いずものくに)、石見(いわみ)国、隠岐(おき)国の集合体。今回旅する石見地方は、約120kmと東西に長く、益田市を中心とする西部(石西)、浜田市、江津市を中心とする中部(石央)、大田市を中心とする東部(石東)に分かれます。島根県の中でも神楽が特に盛んなことで知られますが、その広さゆえ、ひと括りに「石見神楽」といっても地域により違いがあるとか。西の益田市から東の大田市へ、日本海沿いを走るJR山陰本線に揺られ、まだ見ぬ石見を探します。

萩・石見空港からも近い益田市は古来、交通の要衝であり、港にも適した地。平安時代後期からは、石見国司である益田氏の本拠地となりました。4代・益田兼高は源平の戦いで、源氏方につき手柄を立てるなど、力を蓄え、兼高以降も周辺勢力と結びつきながら、石見での地盤を強固なものにしていきました。

15代・兼堯(かねたか)の時代は応仁の乱から続く戦乱の世。兼堯は数々の戦で武功を上げる一方、禅僧であり、水墨画家の雪舟と親交を深めるなど、文化への理解も深かったといいます。

兼堯の招きにより、益田を訪れた雪舟。その厚遇の御礼にと描いた『益田兼堯像』をはじめ、萬福寺、医光寺の石庭など、益田にはその足跡があちこちに残されています。

益田に足跡を残す、もうひとりの有名人といえば、飛鳥時代の宮廷歌人・柿本人麻呂。『万葉集』にしかその名が残されておらず、謎多き人物とされている人麻呂ですが、奈良時代に柿本家の語部として、現在の益田市戸田町に下向してきた綾部家が、同地を人麻呂の生誕の地と人々に伝えたといいます。その地には江戸時代、石見津和野藩3代藩主・亀井茲親(これちか)によって戸田柿本神社が創建されました。茲親はまた、人麻呂の終焉の地を伝える高津柿本神社を移築・改修しています。

明日訪ねる江津は、人麻呂の妻である依羅娘子(よさみのおとめ)の生誕の地ともいわれ、二人が出会った場所。『石見相聞歌』など、二人の愛の歌が詠まれた地でもあります。

そんな道程に思いをはせつつ、今宵は雄大な日本海と一体化するようなすばらしい露天風呂が楽しめる荒磯温泉 荒磯館に泊まります。

翌日は浜田市からのスタート。国司として人麻呂が赴任したであろう国府がどこにあったのか、確定されてはいないのですが、浜田市の可能性が高いと考えられています。というのも、浜田市にある片山古墳には、側壁に敲打(こうだ)という高度な技法によって仕上げ加工された切石が用いられていること。近くに跡を残す下府廃寺(しもこうはいじ)は、片山古墳に埋葬された主の子、孫といった近い時代の系譜者により建てられたものと想定されること。そこにはおそらく五重塔が建っていた跡が残ることなど、中央の高い技術がこの地にもたらされていたことを物語る史跡が多く残っているのです。この地域に中央とも通じる有力首長がいた、そして、その時代は人麻呂が生きていた時代とも重なると考えられています。

中央から派遣された人麻呂も、この地の産業にひと役買っていたといわれます。それは、手すき和紙。このほどユネスコ無形文化遺産に登録された石州(せきしゅう)半紙は、人麻呂からこの地に伝えられたとされ、約1300年もの間、大事に受け継ぎ、守られてきました。浜田市にある石州和紙会館では、製造の全工程を体験することができます。

石見全域で今、盛り上がっているのが、石見の魚を味わう「えびす丼」、石見の肉を味わう「オロチ丼」、そして石見の特産を味わう「大黒めし」、この3種の総称「石見の神楽めし」です。飲食店それぞれが独自においしいメニューを開発、肉も魚も「これでもか!」という欲張りメニューになっています。

浜田といえば、県内一の水揚げ量を誇り、全国で13港しかない「特定第3種漁港」にも選ばれている浜田漁港を擁する地。自然条件に恵まれ、他産地の魚よりも脂の乗りがいいことが島根県水産技術センターの調査で明らかになっており、特においしいとされるノドグロ、アジ、カレイを「どんちっち三魚」としてブランド化もしています。石見ポークなどにも心引かれつつ、ここは自慢の魚がてんこ盛りな「えびす丼」をチョイスといきましょう。

極上ランチを済ませたら、お隣の江津市へ。人麻呂と依羅娘子の銅像と、日本海を見下ろす絶景が待つ高角山公園、石州和紙と並び、名物と称された石州瓦の赤い屋根が続く町並みを歩きます。

江津市には、開湯1350年以上の歴史ある有福温泉があります。地元で愛され続ける昔ながらの公衆浴場のほか、タイプの違う6つの貸切風呂がある有福Cafeも誕生。島根県産の仁多米(にたまい)、島根和牛や穫れたて新鮮野菜など、地元の食材の魅力を新しい感性で生かした料理が人気です。古さと新しさが共存した空気は今がまさに旬。

もうひとつ、この日の宿の候補となるのが、お隣、大田市の温泉津(ゆのつ)温泉。世界遺産・石見銀山の銀はここに運ばれ、北前船に乗って出て行きました。当時、江戸が人口50万人都市だったのに対して、温泉津は20万人。銀山の人夫に海の男たちで賑わい、当然、花街も栄え、芸妓衆も300人と、その華やかさは京都に匹敵するほどだったとか。そんな歴史を静かに伝える今の温泉津もまた味わいに満ちています。

一夜明け、大田市でめぐりたいのが五十猛(いそたけ)町です。須佐之男命(すさのおのみこと)の御子神である五十猛神(いそたけるのかみ)の名前がそのまま地名になったもの。父である須佐之男命(すさのおのみこと)とともに、樹木の種を持って、新羅国に降臨し、日本にやってきたと神話が伝える神です。この五十猛町は、父子神が上陸した地をはじめ、たくさんの伝説が色濃く残り、五十猛神を祀る五十猛神社は今も厚く信仰されています。

五十猛神は、日本各地に樹木の種をまき、紀の国にお鎮まりになったと神話は伝えています。その終焉の地、和歌山県和歌山市には、伊太祁曽(いたきそ)神社が鎮座し、五十猛神をお祀りしています。この連載は今回で最終回。和歌山で五十猛神をめぐる旅をご紹介できないのが残念です。

ひとつの土地の歴史を知ると、次に行きたい土地が必ず出てきます。旅を点で終わらせない。日本中につながる線路のように、点と点がつながり、線となっていく旅を生涯かけて楽しむ。そんな幸せを積み重ねていきたいものですね。

文= 秦 まゆな(はた・まゆな)

PROFILE

日本文化案内人・文筆家。歴史と伝統文化に裏打ちされた、真の日本の楽しみ方を提唱すべく、日本全国を駆け回り中。その土地ならではの食、酒、温泉、祭りが大好物。

著書『日本の神話と神様手帖 あなたにつながる八百萬の神々』(マイナビ)。

フェイスブックも更新中!